スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新の無いブログに表示されています。

新しい記事を書くことで広告が消せます。

新しい記事を書くことで広告が消せます。

料理

サバ

刺し と コブ〆

このしろ

刺し

コブ〆

ナストマトリゾット

レンコンナスシシトウ味噌煮

銀杏

馬肉焼き

炭水化物

刺し と コブ〆

このしろ

刺し

コブ〆

ナストマトリゾット

レンコンナスシシトウ味噌煮

銀杏

馬肉焼き

炭水化物

Posted by

神埼町 船津歯科医院 ラブログ

at

13:47

│Comments(

0

)

馬刺し

と

しらす丼

Posted by

神埼町 船津歯科医院 ラブログ

at

09:02

│Comments(

0

)

とろろ玄米

全卵2個入れたら味がようわからん。

Posted by

神埼町 船津歯科医院 ラブログ

at

12:33

│Comments(

0

)

今回の牛

山形牛

酒粕味噌漬け

炭水化物は

このしろ漬け、しらす、納豆、青梗菜、モズク、など

酒粕味噌漬け

炭水化物は

このしろ漬け、しらす、納豆、青梗菜、モズク、など

Posted by

神埼町 船津歯科医院 ラブログ

at

13:25

│Comments(

0

)

糖質制限がうまくいかない理由③ コピペ

糖質制限がうまくいかない理由三つ目は、胃液の分泌が低下している場合です。胃というのは消化器官ですが、特にタンパク質の消化を行う臓器です。食べたものは胃にいったん留まり、胃から分泌される消化液によって消化されます。胃から分泌される消化液は、主にペプシノーゲンと胃酸(塩酸)の二つです。ペプシノーゲンは塩酸と交わると、ペプシンという活性酵素となり、タンパク質をペプチドと呼ばれるアミノ酸が数個つながった状態まで分解します。

胃はタンパク質を消化する臓器なのですが、胃そのものもまた、タンパク質でできています。それならなぜ胃は消化されないのでしょうか?いえ、実は胃も消化されています。胃の表面には消化液から胃壁を守るための粘液も分泌されているのですが、それでも胃表面もまた、消化液によって消化されてしまいます。

胃の表面がどんどん消化されていけば、そのうち胃に穴が開きそうですよね?でも大丈夫。胃は内面が消化されても、外側からどんどん新しい細胞が作られることによって、胃粘膜の厚みを確保するようになっています。胃はこのように細胞分裂が活発な臓器ですから、それだけガンにもなりやすいという特徴を持っています。

基本的に日本人の一般的な食事では、糖質に非常に偏った食生活となっています。このような糖質過多の食生活を長期に続けていると、その分タンパク質の摂取が少なくなってしまいます。胃の細胞はタンパク質でできていますから、その材料となるタンパク質の摂取が少ないと、胃で新しい細胞を作ることができなくなってしまいます。

胃の内面が消化されても、外側から新しい細胞が作られなかったら、胃はどんどん薄くなって、最後に穴が開いてしまいますよね。そうならないように、生体は胃の粘膜が薄くなってくると、消化液の量を減らして胃に穴が開かないように守ろうとするのです。

実際、予防精密検査を行うと、ほとんどの人でペプシノーゲンの値が低値となっています。これは長期にわたるタンパク質摂取不足の表れです。このような人がいきなり糖質制限を行って大量のタンパク質を摂取するとどうなるでしょう?そう、胃で十分な消化が行われず、未消化のタンパク質が腸内で腐敗し、おならが臭くなったり、吹き出物が出たり、便秘になったりと、様々な体調不良の原因となってしまいます。

このような人の胃の状態を改善するのは本当に大変です。ですから普段から十分な量のタンパク質を摂取することがとても大事なのですが、すでに胃粘膜の萎縮が起こっているような場合は、一度にたくさんのタンパク質は消化できないので、少量頻回の食事を心がける必要があります。そしてまた、胃の消化を助けるため、食事は一口30回以上、よく噛んで食べることもまた重要です。そう、これこそ渡辺先生がMEC食で強調している30回噛むことの意義なのです。

胃はタンパク質を消化する臓器なのですが、胃そのものもまた、タンパク質でできています。それならなぜ胃は消化されないのでしょうか?いえ、実は胃も消化されています。胃の表面には消化液から胃壁を守るための粘液も分泌されているのですが、それでも胃表面もまた、消化液によって消化されてしまいます。

胃の表面がどんどん消化されていけば、そのうち胃に穴が開きそうですよね?でも大丈夫。胃は内面が消化されても、外側からどんどん新しい細胞が作られることによって、胃粘膜の厚みを確保するようになっています。胃はこのように細胞分裂が活発な臓器ですから、それだけガンにもなりやすいという特徴を持っています。

基本的に日本人の一般的な食事では、糖質に非常に偏った食生活となっています。このような糖質過多の食生活を長期に続けていると、その分タンパク質の摂取が少なくなってしまいます。胃の細胞はタンパク質でできていますから、その材料となるタンパク質の摂取が少ないと、胃で新しい細胞を作ることができなくなってしまいます。

胃の内面が消化されても、外側から新しい細胞が作られなかったら、胃はどんどん薄くなって、最後に穴が開いてしまいますよね。そうならないように、生体は胃の粘膜が薄くなってくると、消化液の量を減らして胃に穴が開かないように守ろうとするのです。

実際、予防精密検査を行うと、ほとんどの人でペプシノーゲンの値が低値となっています。これは長期にわたるタンパク質摂取不足の表れです。このような人がいきなり糖質制限を行って大量のタンパク質を摂取するとどうなるでしょう?そう、胃で十分な消化が行われず、未消化のタンパク質が腸内で腐敗し、おならが臭くなったり、吹き出物が出たり、便秘になったりと、様々な体調不良の原因となってしまいます。

このような人の胃の状態を改善するのは本当に大変です。ですから普段から十分な量のタンパク質を摂取することがとても大事なのですが、すでに胃粘膜の萎縮が起こっているような場合は、一度にたくさんのタンパク質は消化できないので、少量頻回の食事を心がける必要があります。そしてまた、胃の消化を助けるため、食事は一口30回以上、よく噛んで食べることもまた重要です。そう、これこそ渡辺先生がMEC食で強調している30回噛むことの意義なのです。

Posted by

神埼町 船津歯科医院 ラブログ

at

12:33

│Comments(

0

)

馬

刺し

馬肉饂飩

馬肉饂飩

Posted by

神埼町 船津歯科医院 ラブログ

at

13:25

│Comments(

0

)

今回の炭水化物

牛蒡大根しらす納豆饂飩

Posted by

神埼町 船津歯科医院 ラブログ

at

13:05

│Comments(

0

)

今回の丼

牛蒡 シメジ モヤシ 煮つけ丼

Posted by

神埼町 船津歯科医院 ラブログ

at

11:25

│Comments(

0

)

いただきもの

五島うどん

Posted by

神埼町 船津歯科医院 ラブログ

at

11:58

│Comments(

0

)

今回の丼

このしろ漬け丼

Posted by

神埼町 船津歯科医院 ラブログ

at

10:29

│Comments(

0

)

自家製烏賊塩辛

丼

Posted by

神埼町 船津歯科医院 ラブログ

at

12:51

│Comments(

0

)

勉強会

日曜日は1日、

顧問している福岡のスタディーグループの

症例検討会でした。

終了後帰って、

イカ刺しと

蕎麦を作りました。

顧問している福岡のスタディーグループの

症例検討会でした。

終了後帰って、

イカ刺しと

蕎麦を作りました。

Posted by

神埼町 船津歯科医院 ラブログ

at

10:44

│Comments(

0

)

シラス

玉子シラス丼焼きナス添え

Posted by

神埼町 船津歯科医院 ラブログ

at

12:55

│Comments(

0

)

みんなの家庭の歯学 矯正治療の開始時期

歯並び(かみ合わせ)の治療については、早期の開始を推奨しています。

1.最大の理由は、「食生活と身体の退化」という本に書かれている以下の研究結果によるものです。

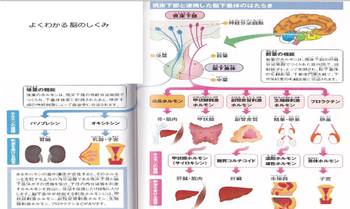

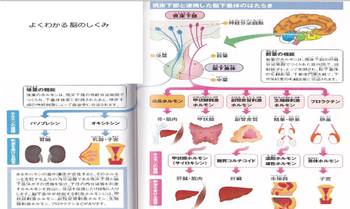

『 眼のすぐ後方には、脳の下の部分に位置している脳下垂体がある。脳下垂体は身体の成長活動を統制する中心組織で、内分泌を行ういくつかの腺機能を統合する。従って脳下垂体は、人体を船に例えるなら船長にあたるものである。

顔と歯列弓の形が脳の基底部にある脳下垂体と直接関係しており、それによって左右されるものである。

上顎骨が横に広がっていくにつれて身体的発達や精神状態に非常に大きな変化が生じた。

口蓋について――精神的欠陥が口蓋の異常と関連していることは、以前に認識されていたことである。

神経系統や精神的な障害のあるものは、正常人よりはるかに口蓋に欠陥のあることが多い。

口蓋障害は、普通人には19%しか見られないのに、精神病者では33%、犯罪者では55%、知的障害では61%を下ることがないのである。知的障害児(精神に障害のある者)では82%以上が、てんかん患者では76%が、そして、精神障碍者では80%に口蓋の障害が現れていた。』

歯並び(かみ合わせ)の改善はもちろんですが、全身の成長発育やホルモンバランス、脳の発達、精神の健全な成育を考えるのであるならば、成長過程の中で早期に治療を開始し、口蓋の拡大を通して脳下垂体や視床下部の活動を促すことに大きな意味があると考えます。

図はネットよりお借り

2.成長を終える年齢後に体の形を変えると、生体には恒常性を保とうと元の形に戻ろうとする力が働き、治療後の後戻りの可能性が高くなります。この場合、治療後の後戻りを防止するための装置を装着しなければならなくなり、その期間は少なくとも治療期間の3倍から一生ということになります。

3.幼いころに生じだしたある程度小さな歪みを放置していると、成長と共に大きな歪みへつながる可能性があり、場合によっては歯を抜かなければ治療できない、さらには下あごや顔面の骨を切って骨ごと移動する手術が必要になる可能性が高くなります。

4.歯並びやかみあわせの問題が生じている場合、その多くは舌や顔の筋肉の異常な力の使い方やバランスの乱れ、寝癖や日常的な体の使い方の癖を伴っています。日常的に起こる無意識の癖が全身の健康に強く関与している可能性があります。例えば、通常、舌は口の中で上顎に触れているのが正常ですが、下にさがった状態を続けていると、口呼吸や鼻炎の原因になり、ひいてはアレルギー、慢性気管支喘息、口臭などを引き起こす原因になる可能性があります。歯並び(かみ合わせ)を早期に治療するということは、こうした様々な全身を狂わす原因を発見して改善するという意味も大きいのです。

5.人の身体は、食べたものでできています。健康な体を造る食べ物を選ぶことも大切ですが、消化の最初の過程である、よく噛み砕くという工程がうまくいかなければどんなに良い食材を食べても体に吸収されることは難しくなります。

歯並び(かみ合わせ)を整えるということは、パズルを組み立てて並べるような作業ではありません。たとえ将来再治療が必要になろうとも、体造りが必要な時期に良く噛める状態を作っておくということは重要なことなのです。

1.最大の理由は、「食生活と身体の退化」という本に書かれている以下の研究結果によるものです。

『 眼のすぐ後方には、脳の下の部分に位置している脳下垂体がある。脳下垂体は身体の成長活動を統制する中心組織で、内分泌を行ういくつかの腺機能を統合する。従って脳下垂体は、人体を船に例えるなら船長にあたるものである。

顔と歯列弓の形が脳の基底部にある脳下垂体と直接関係しており、それによって左右されるものである。

上顎骨が横に広がっていくにつれて身体的発達や精神状態に非常に大きな変化が生じた。

口蓋について――精神的欠陥が口蓋の異常と関連していることは、以前に認識されていたことである。

神経系統や精神的な障害のあるものは、正常人よりはるかに口蓋に欠陥のあることが多い。

口蓋障害は、普通人には19%しか見られないのに、精神病者では33%、犯罪者では55%、知的障害では61%を下ることがないのである。知的障害児(精神に障害のある者)では82%以上が、てんかん患者では76%が、そして、精神障碍者では80%に口蓋の障害が現れていた。』

歯並び(かみ合わせ)の改善はもちろんですが、全身の成長発育やホルモンバランス、脳の発達、精神の健全な成育を考えるのであるならば、成長過程の中で早期に治療を開始し、口蓋の拡大を通して脳下垂体や視床下部の活動を促すことに大きな意味があると考えます。

図はネットよりお借り

2.成長を終える年齢後に体の形を変えると、生体には恒常性を保とうと元の形に戻ろうとする力が働き、治療後の後戻りの可能性が高くなります。この場合、治療後の後戻りを防止するための装置を装着しなければならなくなり、その期間は少なくとも治療期間の3倍から一生ということになります。

3.幼いころに生じだしたある程度小さな歪みを放置していると、成長と共に大きな歪みへつながる可能性があり、場合によっては歯を抜かなければ治療できない、さらには下あごや顔面の骨を切って骨ごと移動する手術が必要になる可能性が高くなります。

4.歯並びやかみあわせの問題が生じている場合、その多くは舌や顔の筋肉の異常な力の使い方やバランスの乱れ、寝癖や日常的な体の使い方の癖を伴っています。日常的に起こる無意識の癖が全身の健康に強く関与している可能性があります。例えば、通常、舌は口の中で上顎に触れているのが正常ですが、下にさがった状態を続けていると、口呼吸や鼻炎の原因になり、ひいてはアレルギー、慢性気管支喘息、口臭などを引き起こす原因になる可能性があります。歯並び(かみ合わせ)を早期に治療するということは、こうした様々な全身を狂わす原因を発見して改善するという意味も大きいのです。

5.人の身体は、食べたものでできています。健康な体を造る食べ物を選ぶことも大切ですが、消化の最初の過程である、よく噛み砕くという工程がうまくいかなければどんなに良い食材を食べても体に吸収されることは難しくなります。

歯並び(かみ合わせ)を整えるということは、パズルを組み立てて並べるような作業ではありません。たとえ将来再治療が必要になろうとも、体造りが必要な時期に良く噛める状態を作っておくということは重要なことなのです。

Posted by

神埼町 船津歯科医院 ラブログ

at

14:00

│Comments(

0

)

晩飯

ブリカマ焼

イカ塩辛丼

イカ塩辛丼

Posted by

神埼町 船津歯科医院 ラブログ

at

14:02

│Comments(

0

)

みんなの家庭の歯学 アマルガム除去法

アマルガムをはずす時、水銀の煙が発生して、

この毒の煙を吸い込まない様に、インターネットには

このような方法が沢山紹介されています。

当院では、外へ出た水銀煙を機械ですいこんだり、

防毒マスクをするのではなく、

最初から外へ出さないで中へ吸い込む器具を使用しています。

動画です。

https://www.youtube.com/watch?v=WNIaotzpv2E

この毒の煙を吸い込まない様に、インターネットには

このような方法が沢山紹介されています。

当院では、外へ出た水銀煙を機械ですいこんだり、

防毒マスクをするのではなく、

最初から外へ出さないで中へ吸い込む器具を使用しています。

動画です。

https://www.youtube.com/watch?v=WNIaotzpv2E

Posted by

神埼町 船津歯科医院 ラブログ

at

12:20

│Comments(

0

)

休日調理

イカ

刺し

カマス

塩辛

焼きナス

サバコブ〆

紹興酒

刺し

カマス

塩辛

焼きナス

サバコブ〆

紹興酒

Posted by

神埼町 船津歯科医院 ラブログ

at

18:40

│Comments(

0

)

銀杏

割り器

Posted by

神埼町 船津歯科医院 ラブログ

at

12:25

│Comments(

0

)

久しぶりの

テビチ

美味いけど甘~い

美味いけど甘~い

Posted by

神埼町 船津歯科医院 ラブログ

at

10:59

│Comments(

0

)

糖質制限がうまくいかない理由② コピペ

糖質制限がうまくいかない理由二つ目は、脂質代謝の異常が重度の場合です。糖質の過剰摂取はインスリンの過剰分泌を招き、低血糖症を引き起こします。低血糖症は自覚しづらい病気であり、また日本の医療機関で診断されない病気でもあります。そのため日本人で低血糖症の人は非常に多いのですが、そのほとんどが診断されていない状態にあります。

低血糖症はインスリンの過剰分泌が引き起こす病気ですから、インスリンの血中濃度が通常よりも高い状態になります。インスリンは細胞へのブドウ糖の取り込みを促進する働きを持つ半面、脂質の取り込みを阻害する働きも持ちます。その一方で脂肪細胞が持つ中性脂肪が血中に放出されるのをブロックします。

細胞は通常エネルギー源として脂質と糖質の両方を用いています。インスリン分泌が少ない時は脂質優勢で、多い時は糖質優勢でエネルギーを得ています。インスリンの過剰分泌が起こり、かつ内臓脂肪が分泌するアディポサイトカインの働きによって細胞がインスリン抵抗性を持つと、細胞は糖質をエネルギーとして使えなくなります。さらにインスリンの過剰分泌のために脂質もまた、エネルギーとして使えなくなりますから、人体は飢餓状態となり、進行すると命の危険が起こります。このとき肝臓では飢餓状態への対応として、ケトン体が大量に産生されます。これが糖尿病性ケトアシドーシスと呼ばれる病態です。

これに対し、糖質制限でケトン体産生が上昇しているときは、インスリンの分泌量は少なく、細胞のインスリン抵抗性もない状態ですから、ケトーシスと呼ばれる状態となりますが、生体に危険は全くありません。これはよく誤解されるところです。

とまあ、話がそれましたが、低血糖症でインスリンの過剰分泌がある人がいきなり厳密な糖質制限を行うと、脂質代謝に上手く移行できず、飢餓状態になって肝臓での糖新生が亢進する場合があります。こうなると低血糖症の症状が一時的に強く出ることとなり、体調不良や強い倦怠感、動悸、焦燥感、体重減少、うつ状態などを引き起こします。

低血糖症の症状が強くなることによって、糖質制限は良くないと感じる人がいるのは、このような理由によるものです。このような人の場合は、糖質をいきなり全部カットするのではなく、徐々に減らしていったり、エネルギー代謝効率の高い中鎖脂肪酸や短鎖脂肪酸を利用したりして、徐々に体を慣らしていく必要があります。

いずれにせよ、糖質制限を行う場合には、事前に血液検査を含めよく検査をして、体の状態を客観的に把握しながら専門家の指導の下に行うことが大切だと思います。もちろん低血糖症でも軽度であれば、不快症状を起こすことなく糖質制限に適応できる人も多いですよ。

低血糖症はインスリンの過剰分泌が引き起こす病気ですから、インスリンの血中濃度が通常よりも高い状態になります。インスリンは細胞へのブドウ糖の取り込みを促進する働きを持つ半面、脂質の取り込みを阻害する働きも持ちます。その一方で脂肪細胞が持つ中性脂肪が血中に放出されるのをブロックします。

細胞は通常エネルギー源として脂質と糖質の両方を用いています。インスリン分泌が少ない時は脂質優勢で、多い時は糖質優勢でエネルギーを得ています。インスリンの過剰分泌が起こり、かつ内臓脂肪が分泌するアディポサイトカインの働きによって細胞がインスリン抵抗性を持つと、細胞は糖質をエネルギーとして使えなくなります。さらにインスリンの過剰分泌のために脂質もまた、エネルギーとして使えなくなりますから、人体は飢餓状態となり、進行すると命の危険が起こります。このとき肝臓では飢餓状態への対応として、ケトン体が大量に産生されます。これが糖尿病性ケトアシドーシスと呼ばれる病態です。

これに対し、糖質制限でケトン体産生が上昇しているときは、インスリンの分泌量は少なく、細胞のインスリン抵抗性もない状態ですから、ケトーシスと呼ばれる状態となりますが、生体に危険は全くありません。これはよく誤解されるところです。

とまあ、話がそれましたが、低血糖症でインスリンの過剰分泌がある人がいきなり厳密な糖質制限を行うと、脂質代謝に上手く移行できず、飢餓状態になって肝臓での糖新生が亢進する場合があります。こうなると低血糖症の症状が一時的に強く出ることとなり、体調不良や強い倦怠感、動悸、焦燥感、体重減少、うつ状態などを引き起こします。

低血糖症の症状が強くなることによって、糖質制限は良くないと感じる人がいるのは、このような理由によるものです。このような人の場合は、糖質をいきなり全部カットするのではなく、徐々に減らしていったり、エネルギー代謝効率の高い中鎖脂肪酸や短鎖脂肪酸を利用したりして、徐々に体を慣らしていく必要があります。

いずれにせよ、糖質制限を行う場合には、事前に血液検査を含めよく検査をして、体の状態を客観的に把握しながら専門家の指導の下に行うことが大切だと思います。もちろん低血糖症でも軽度であれば、不快症状を起こすことなく糖質制限に適応できる人も多いですよ。

Posted by

神埼町 船津歯科医院 ラブログ

at

16:17

│Comments(

0

)

恒例の

トラ刈り

Posted by

神埼町 船津歯科医院 ラブログ

at

09:00

│Comments(

0

)

いただきもの

高級羊羹

Posted by

神埼町 船津歯科医院 ラブログ

at

08:53

│Comments(

0

)

糖質制限がうまくいかない理由① コピペ

最近では糖質制限を支持するお医者さんも増えてきて、認知度も高まってきた糖質制限ですが、中には糖質制限でかえって体調が悪くなるという方もいます。そういう人が糖質制限は良くないとか、危険だとか発信したりするものですから、困ったものです。糖質制限は正しく実践すればもれなく良い結果がもたらされる、非常に良い食事法なのですから、誤解を招くような発信は心外です。

糖質制限がうまくいかない原因はいろいろ考えられますが、よく見かける原因は三つあります。一つ目は甘い物依存が強い場合、二つ目は脂質代謝の異常が重度の場合、三つめは胃液の分泌が低下している場合です。

一つ目の甘い物依存が強い人というのは、本当によく見かけます。こういう人は糖質を摂らない食事に強いストレスを感じます。このままずっと我慢し続けなければならないと考えると、とても我慢ならなくなって、結局元の食生活に戻ってしまいます。

このような人に代替甘味料の使用を勧めると、代替甘味料を大量に消費するようになってしまいます。糖質食品も代替品で代用しようとし、低糖質の代用品まみれの食生活となってしまいます。このような食生活では加工食品中心の食生活となり、必要な栄養素が不足し、栄養欠乏がますます悪化してしまいます。そしてまた、甘い物に対する欲求は続き、代替甘味料では満足しきれないということで、結局元の食生活に戻ってしまうのです。

ですから甘い物依存が強い人の場合、まずは甘い物に対する欲求を無くし、依存を断ち切るために、一切の甘い物を断つことが必要になります。甘い物は麻薬であり、その依存性はコカインと同等かあるいはそれ以上ですから、それを断つには強い精神力が必要となります。しかしながら、強い意志でもって断つことができたなら、甘い物に対する欲求は無くなり、我慢しなくても甘い物を摂らないで普通に生活できるようになります。

通常甘い物に対する欲求は一か月程度で無くなりますから、一か月の辛抱だと思ってその期間を乗り切るよう、自分に言い聞かせて頑張りましょう。一か月耐えることができれば、その頑張りは必ず報われます。このとき甘い物は果物も含め、一切の甘い物を断つという徹底さが重要です。

なお、甘くなくても糖質自体にも依存性がありますから、甘い物断ちをスムーズに行うためには、糖質を多く含むもの(ご飯、パン、麺類、根菜類など)もまた、摂らないようにすべきです。中には甘くないから大丈夫と考え、せんべいやポテトチップスなどを摂る人もいますけど、糖質の塊ですからこれらもまた、NGです。

糖質制限がうまくいかない原因はいろいろ考えられますが、よく見かける原因は三つあります。一つ目は甘い物依存が強い場合、二つ目は脂質代謝の異常が重度の場合、三つめは胃液の分泌が低下している場合です。

一つ目の甘い物依存が強い人というのは、本当によく見かけます。こういう人は糖質を摂らない食事に強いストレスを感じます。このままずっと我慢し続けなければならないと考えると、とても我慢ならなくなって、結局元の食生活に戻ってしまいます。

このような人に代替甘味料の使用を勧めると、代替甘味料を大量に消費するようになってしまいます。糖質食品も代替品で代用しようとし、低糖質の代用品まみれの食生活となってしまいます。このような食生活では加工食品中心の食生活となり、必要な栄養素が不足し、栄養欠乏がますます悪化してしまいます。そしてまた、甘い物に対する欲求は続き、代替甘味料では満足しきれないということで、結局元の食生活に戻ってしまうのです。

ですから甘い物依存が強い人の場合、まずは甘い物に対する欲求を無くし、依存を断ち切るために、一切の甘い物を断つことが必要になります。甘い物は麻薬であり、その依存性はコカインと同等かあるいはそれ以上ですから、それを断つには強い精神力が必要となります。しかしながら、強い意志でもって断つことができたなら、甘い物に対する欲求は無くなり、我慢しなくても甘い物を摂らないで普通に生活できるようになります。

通常甘い物に対する欲求は一か月程度で無くなりますから、一か月の辛抱だと思ってその期間を乗り切るよう、自分に言い聞かせて頑張りましょう。一か月耐えることができれば、その頑張りは必ず報われます。このとき甘い物は果物も含め、一切の甘い物を断つという徹底さが重要です。

なお、甘くなくても糖質自体にも依存性がありますから、甘い物断ちをスムーズに行うためには、糖質を多く含むもの(ご飯、パン、麺類、根菜類など)もまた、摂らないようにすべきです。中には甘くないから大丈夫と考え、せんべいやポテトチップスなどを摂る人もいますけど、糖質の塊ですからこれらもまた、NGです。

Posted by

神埼町 船津歯科医院 ラブログ

at

18:53

│Comments(

0

)

海の幸

子持ち甘海老

さんま

型は小さいけど

脂のっている

さんま

型は小さいけど

脂のっている

Posted by

神埼町 船津歯科医院 ラブログ

at

11:55

│Comments(

0

)